【独自調査】動物病院と爬虫類を扱う事業者の関係性に関するアンケート【コラム】

この記事では当サイトで独自に調査を行った、「動物病院と爬虫類を扱う事業者の関係性についてのアンケート調査」の結果をまとめました。

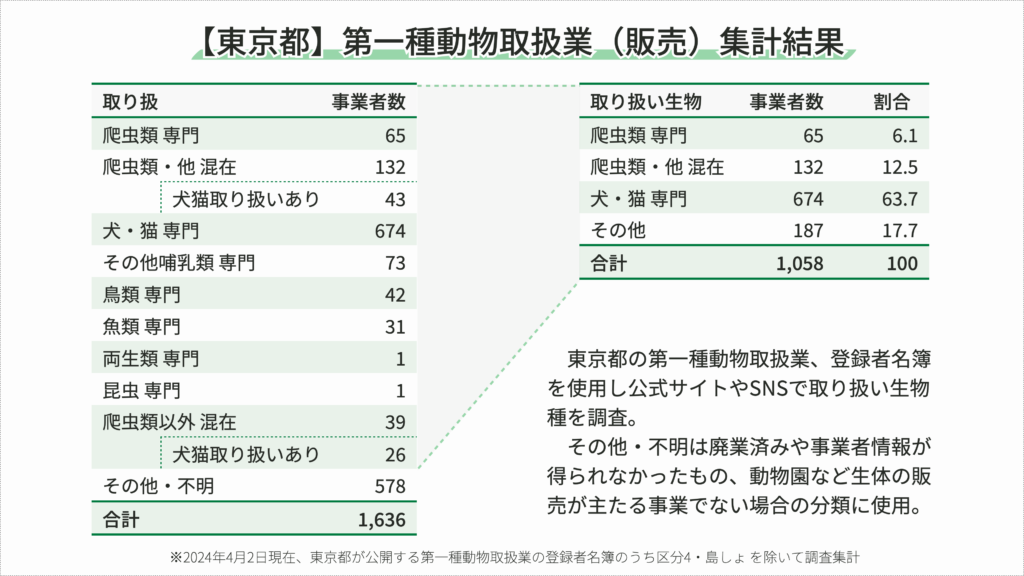

近年のペットブームで爬虫類の飼育者が急激に増え、東京都のペットショップのうち 5 軒に 1 軒が爬虫類を扱います。

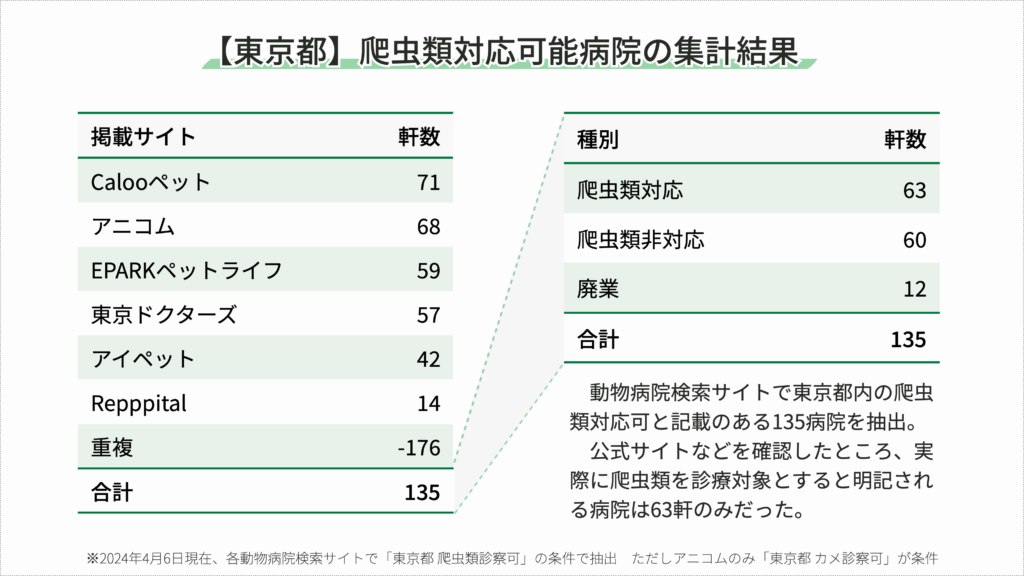

一方で爬虫類の診療を行う動物病院は少なく、東京都の場合はペット向け動物病院の 3% しか対応していません。

病院探しに苦労する爬虫類飼育者は年々増加しています。

そんな中、一般飼育者より圧倒的に多くの生体を扱うペットショップは、どのように動物病院と関わっているのでしょうか?

当サイトは独自に東京都で爬虫類を診察する動物病院を対象にアンケート調査を行いました。

【調査結果の注目点】

- 過去1年間に爬虫類を扱う事業者の「来院がある」と答えた病院は半数

- 過去1年間で来院した事業者の人数は平均 1.4 人

- 獣医師は事業者が来院しない理由を「コスト」と「対応病院の少なさ」だと感じている

また、本アンケートの事前調査として、東京都の爬虫類対応病院の数と爬虫類を扱う事業者の数を独自に調査しています。

事前調査の結果をまとめた記事もあわせてご覧ください。

アンケート結果詳細

- 調査名称

- 動物病院と爬虫類を扱う事業者の関係性に関するアンケート調査

- 調査対象

- 東京都の爬虫類対応可能な動物病院 63 軒(有効回答数 32)

- 調査期間

- 2024年 4月 15日 〜 5月 1日

- 調査主体

- かーくんちゃんねる〜カメレオンのいる生活〜

- 調査方法

- 郵送調査(無記名回答)

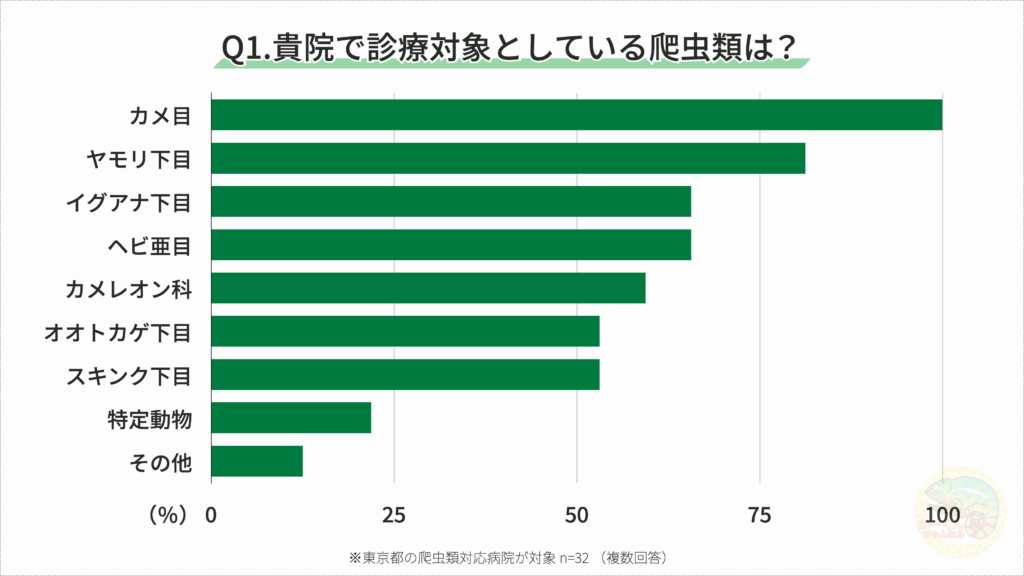

「爬虫類対応」と言っても診療対象種は病院によって違う

一口に「爬虫類対応病院」と言っても、どの種を診療対象とするかは病院ごとに大きく違います。

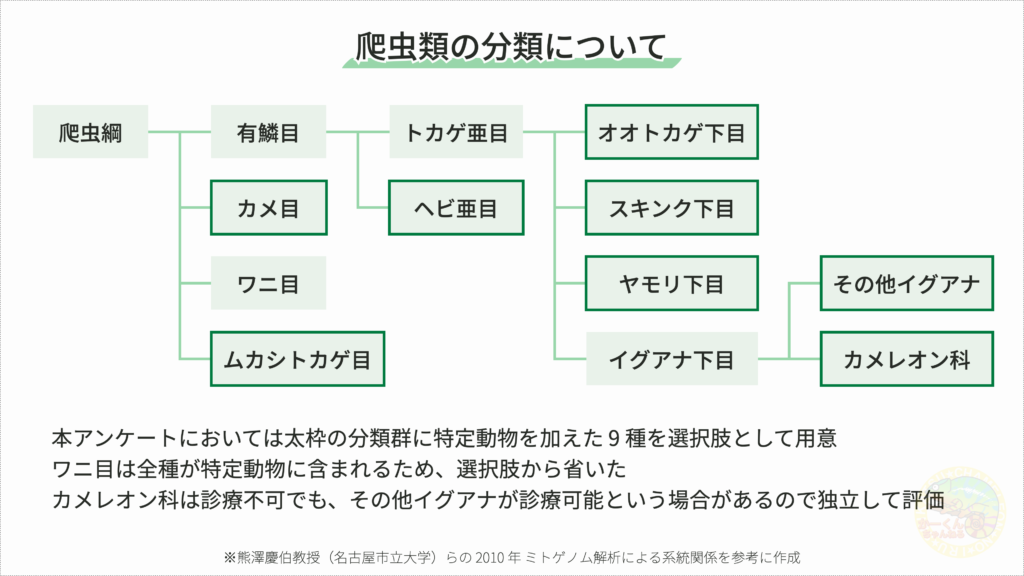

詳しい質問の前に、特徴の異なる 9 つのグループに分けて診療対象とする爬虫類を答えてもらいました。

結果、カメは全ての病院で診療可能な一方、カメレオンやオオトカゲを診療できる病院は 50 〜 60% 程度に留まります。

「カメ目」は日本では最もペットとしての歴史が長い爬虫類で、現在も飼育者が多いです。

続いて対応病院が多い「ヤモリ下目」「イグアナ下目」には、近年飼育者が急激に増えたヒョウモントカゲモドキとフトアゴヒゲトカゲが含まれています。

飼育者に人気のある種ほど診療可能な病院が多いという順当な結果です。

【補足】爬虫類の分類について

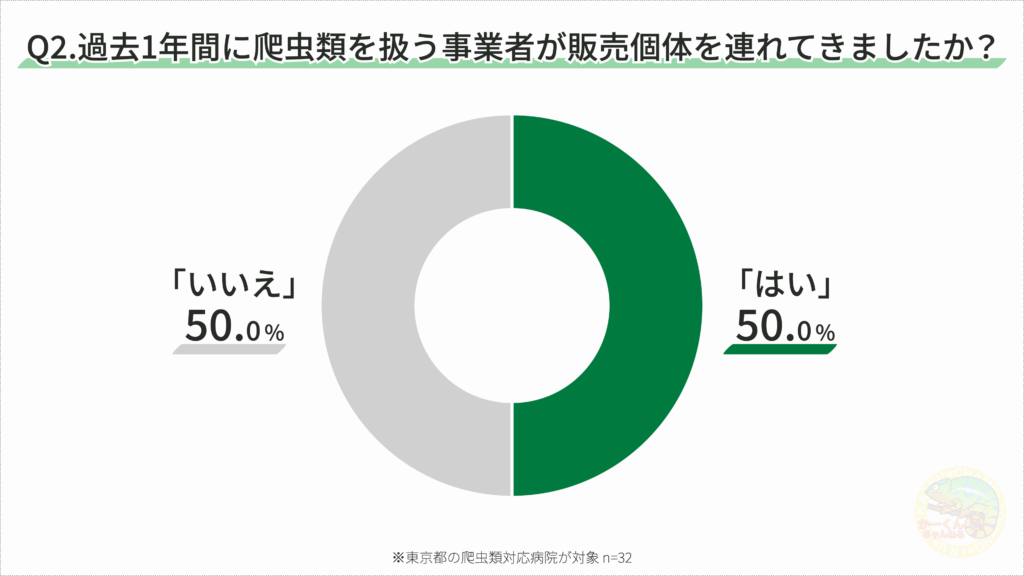

過去1年間に事業者の来院があった病院は半数

各病院で過去 1 年間に爬虫類を扱う事業者の来院があったか尋ねました。

過去 1 年間に爬虫類を扱う事業者が「来院した」と答えた病院は半数。

爬虫類対応の病院は事業者の数に対してとても少ないので、全ての病院が取り合いになっていてもおかしくありません。

しかしこの回答を見る限り現実はそうでもないようです。

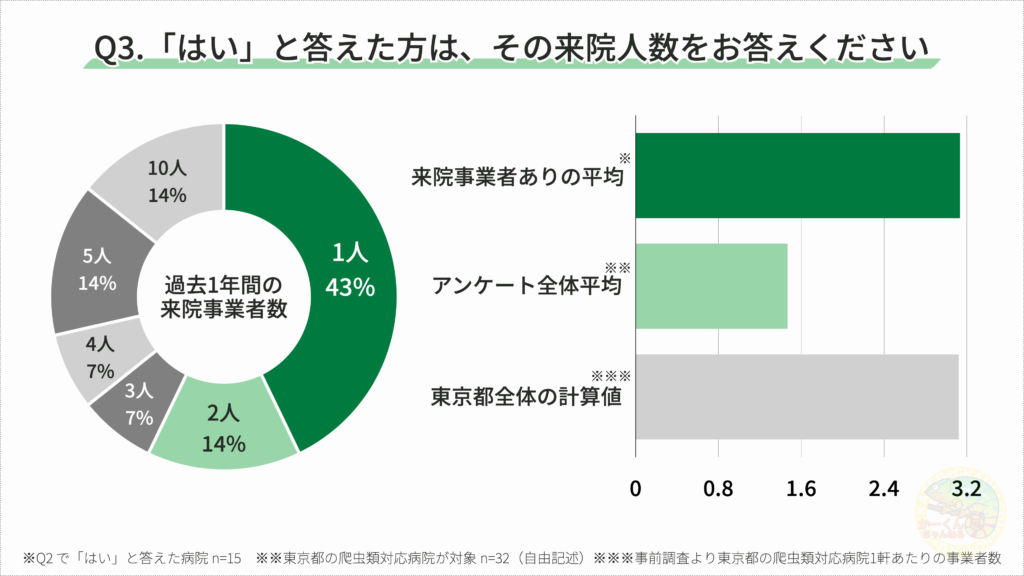

1年で来院した事業者の人数は平均1.4人

過去 1 年間の来院事業者の人数を聞くと、1 人と答えた病院が最も多く 43%、一方で 3 割近くの病院が 5 人以上と回答しました。

1 軒あたりの平均来院者数は、事業者の来院がある病院に限定すると 3.2 人ですが、アンケート回答者全体で見ると 1.4 人。

当サイトの事前調査によると、東京都の爬虫類対応動物病院は 1 軒あたり事業者を 3.1 人抱える計算です。

本調査との差から、販売個体を動物病院に連れてこない事業者が相当数いると推定できます。

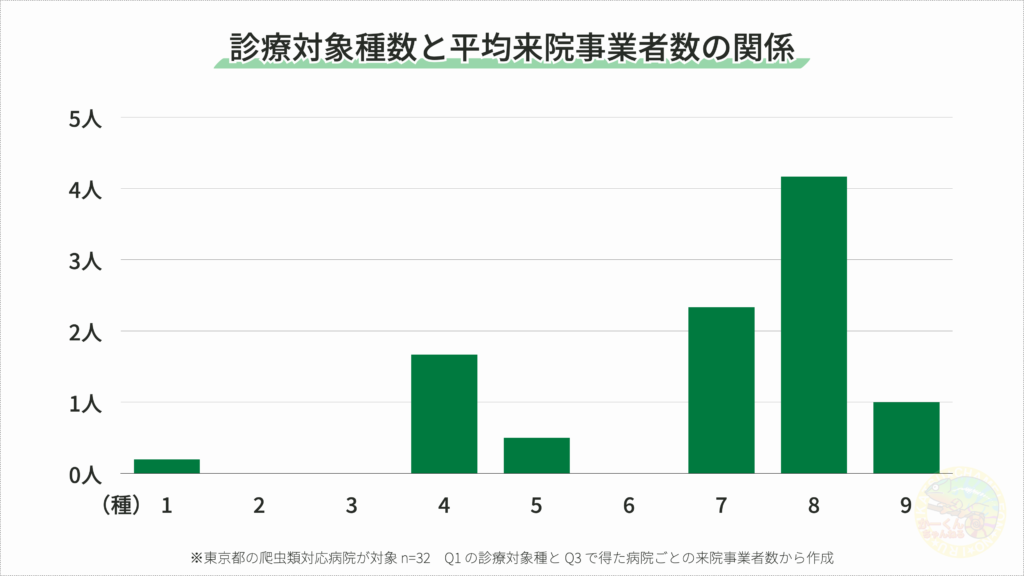

診療対象種が多い病院ほど事業者に人気が高い

各病院の診療対象種の数と来院者の数の関係に注目すると、より診療対象種が多い病院が当該事業者に好まれていることがわかります。

特に診療対象種が 8 種の病院では、過去 1 年間に平均 4.2 人の事業者が通っているという結果です。

事業者はより多くの爬虫類を診療対象とする「対応力が高い病院」を求める傾向があります。

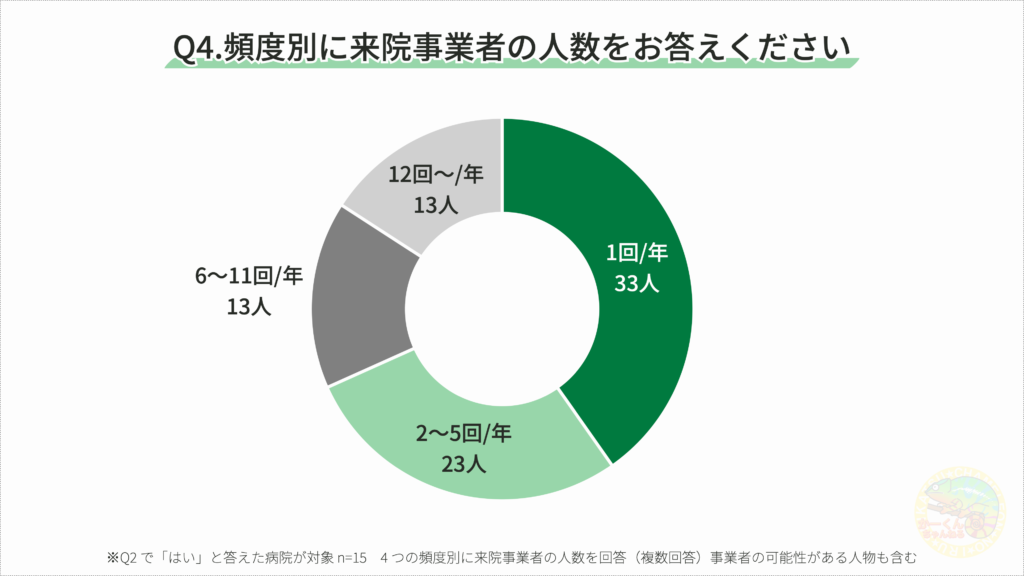

事業者の動物病院の利用頻度は年1回が最多

各事業者がどの程度の頻度で通院しているか知るため、来院頻度別に事業者の人数を尋ねました。

最多は年 1 回で 33 人、ついで年 2 〜 5 回が 23 人で続きます。

1 年に 6 回以上通院する事業者は計 26 人で、その中には月に 1 回以上のペースで来院する事業者が 13 人いました。

販売個体に適切な医療を提供しない事業者がいる一方で、熱心に生体をケアし数ヶ月に 1 度の通院も惜しまない事業者もいるとわかります。

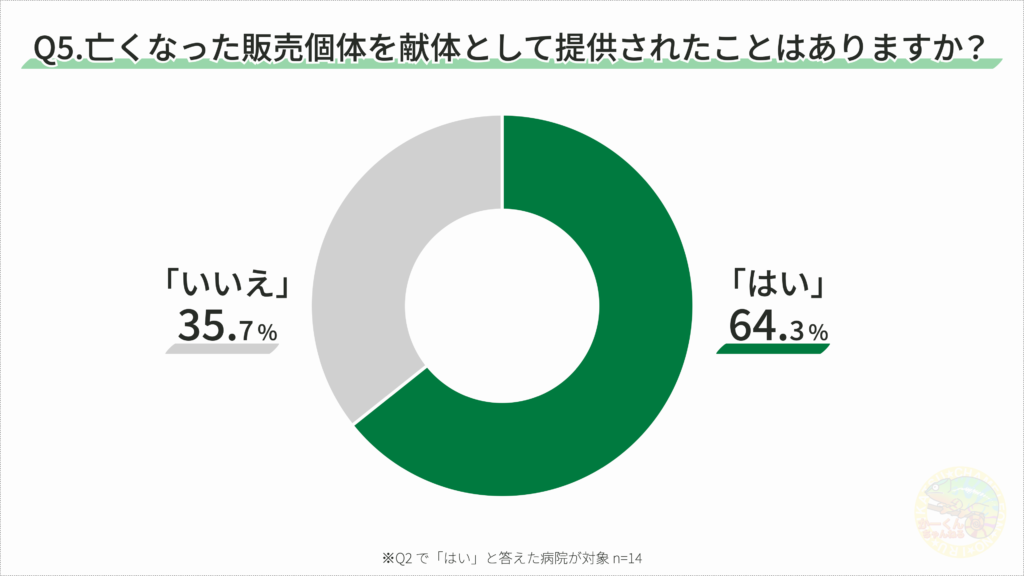

亡くなった販売個体の献体「ある」は64%

事業者から亡くなった販売個体を献体として提供されたことがあるか聞いたところ、「はい」と答えたのは 64% でした。

爬虫類の獣医学はいまだに解明されていない部分が多いです。

そのため爬虫類の獣医師としては献体の重要性が高く、欄外への記入で「こちらからお願いする」と言った声もありました。

献体の病理解剖などで、獣医師にとっての新たな発見やノウハウの蓄積が期待できます。

しかし全ての事業者に浸透しているわけではありません。

【補足】獣医師と爬虫類の献体

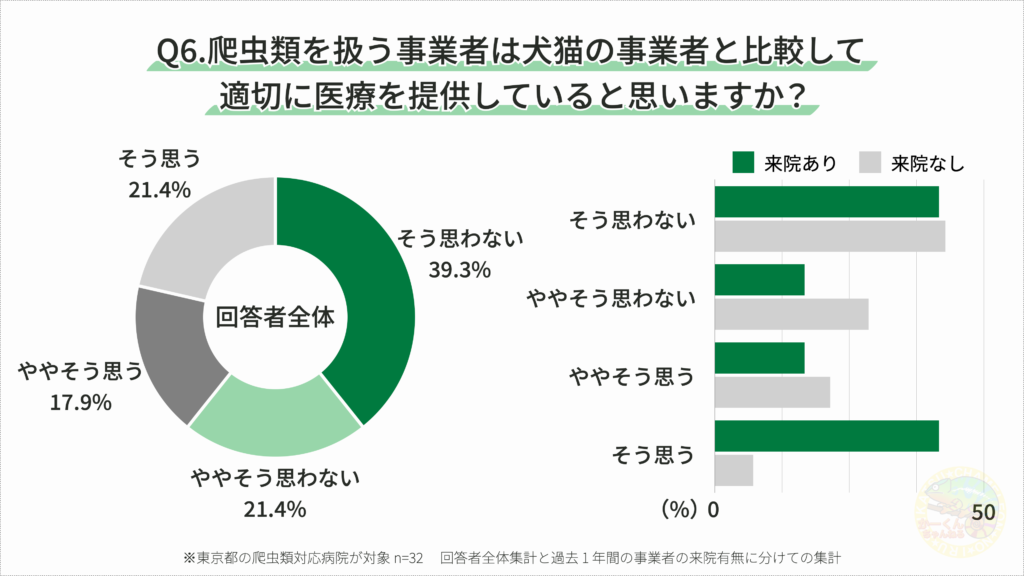

事業者が適切な医療を提供しているかは見方が分かれた

爬虫類を扱う事業者が、犬や猫を扱う事業者と比べて販売個体に適切な医療を提供しているか聞いてみました。

回答全体で見ると「そう思わない」「ややそう思わない」の合計は 6 割と高い水準です。

しかし、事業者の来院の有無別に回答を整理すると、「来院あり」と「来院なし」では傾向が異なります。

「来院あり」と答えた獣医師は、事業者の医療提供は適切であると評価する傾向にありました。

動物病院を利用する事業者は、獣医師からみても適切だと感じるケアを行なっており、それが回答に影響を与えたと推測されます。

「そう思う」と答えた回答者の欄外への記載でも、「人による」「来院している事業者しか認知できない」などの意見が見られました。

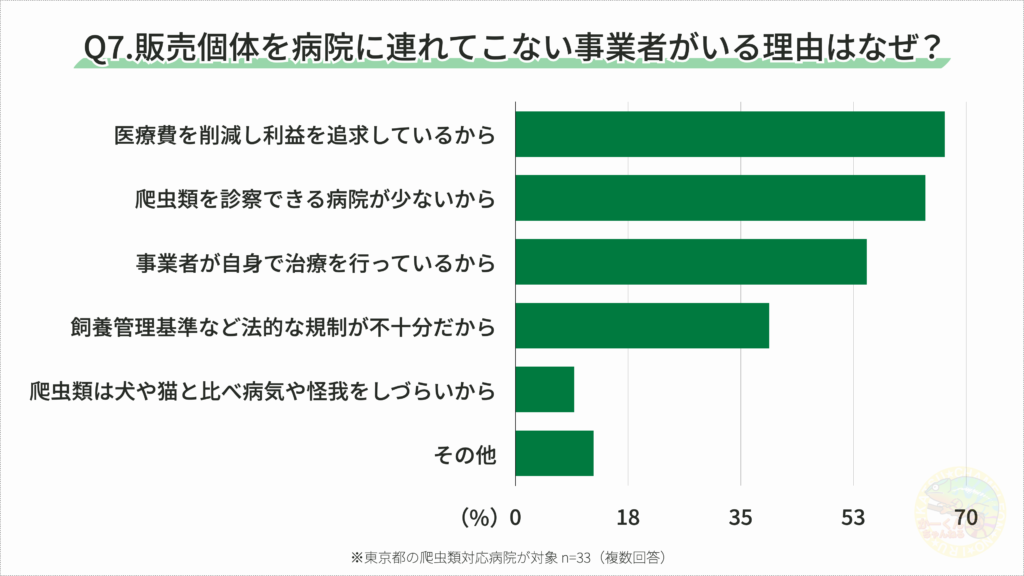

獣医師は事業者が来院しない理由を「コスト」と「対応病院の少なさ」だと感じている

販売個体を病院に連れてこない事業者がいる理由を 6 つの選択肢から選んでもらいました。

上位の回答は「利益の追求」「対応病院の少なさ」で、ともに 60% を超えています。

1 番回答の多かった「利益の追求」は 7 割 に迫りますが、欄外にて「犬や猫とは費用対効果が違う」と言った指摘もありました。

悪質な事業者がいたり、生体価格が安価なことで治療費がコスト的負担になると考えられているようです。

2 番目に多かったのは「対応病院の少なさ」です。

獣医師は、事業者も飼育者と変わらず病院探しに苦労していると考えています。

少なかった回答は「病気や怪我をしづらい」で 9% でした。

獣医師から見て、爬虫類だからといって犬や猫と比べて病気やケガをしづらいわけではないようです。

その他の選択肢では、「犬や猫と比べて傷病が分かりづらいから」と言った声がありました。

獣医師と事業者の関係の問題点は「情報共有不足」「立場の違い」「信頼関係」

アンケートの最後に動物病院と事業者の関係で問題に感じる部分を自由記述で答えてもらいました。

目立った意見を分類すると、

- 双方の不十分・不適切な仕事が信頼関係に影響している

- 情報共有の不足

- 立場の違いによる知識・意見の相違

と言った内容でした。

双方の不十分・不適切な仕事が信頼関係に影響している

回答紹介

- 手探りの医療でうまくいかなかったり、イベントで生体が瀕死の状態で販売されるなど、お互いに不信感を抱く原因がある

- 爬虫類をきちんと診られない獣医師が多いのが問題 もっと色々な動物種を診られるようになり、事業者との信頼関係を構築すべき

- 飼育方法がわからない獣医師が多い

- 販売の際、事業者が飼育者にしっかり飼育管理を伝えてほしい

- 著しくモラルに欠ける事業者もいる

最も多かったのが、お互いの仕事ぶりや信頼関係に関する内容でした。

獣医師から見て、動物病院と事業者双方に不十分だったり不適切な仕事をしているケースがあり、うまく信頼関係が構築できていないことが窺えます。

まずは獣医師が全身全霊を傾けても結果的に救えない命があったり、モラルの欠如によって不十分な医療提供になっていることもあるという指摘です。

爬虫類の獣医療は未発達なので、獣医師が不本意ながら手探りで診療を行うことも珍しくありません。

モラルの低い獣医師が、飼育方法を十分に理解していない種の治療や飼育指導にあたるケースもあり得ます。

一方で、事業者は最低限の生体管理や飼育指導を行わずに販売しているケースがあります。

ひどい場合は爬虫類イベントで販売された個体が、手の施しようがない状態で病院に連れて来られたことがあるという回答もありました。

立場が違うことで情報共有が滞りがちな獣医師と事業者が、お互いに不十分・不適切な仕事を目の当たりにすることで不信感を抱くという、負のループに陥りやすい構造が見えてきます。

この構造を端的に表した回答として、

「事業者は獣医師を信用していない。獣医師はそんな事業者を相手にしていない。飼育者は病気を事業者に相談しがち。これらから病気の爬虫類が医療を受けられていない」

といった声がありました。

動物病院と事業者が十分に協力体制を築けていないことで、爬虫類たちが適切な医療を受けられないのは重大な課題です。

情報共有の不足

回答紹介

- お互いに協力し合える勉強会などの環境が必要

- 知識の交換が少ない 民間療法も十分に治療の部類に入るがそれを共有してほしい

爬虫類の獣医療は十分な発展をしているとは言えません。

獣医師のノウハウが事業者に役立ったり、事業者の経験が獣医師にとって有益な場合も多いでしょう。

どちらか一方の力に頼るよりも、双方が継続的に情報を共有し合う方が遥かに効率的です。

しかしながら、現状ではお互いの情報の共有が不十分であると感じているようです。

立場の違いによる知識・意見の相違

回答紹介

- 獣医師→治療のプロ 事業者→飼育/販売のプロ この前提があるため、考え方に解離がある

- ネットなどの偏った知識・技術の方が多く、説明しても理解してくれないことが多い

立場によって生体に対する治療方針や、接する情報源の違いがコニュニケーションの弊害になっていることが窺えます。

どんな業界であっても異業種間での意見の相違から、物事がうまく行かないことはよくある問題です。

何が正しい判断なのか線引きや、どの情報を重視するのかが生体の治療に影響している可能性があります。

調査結果を個人的に考察してみる

ここまではできるだけ偏りのないよう、アンケートの回答から客観的にわかる事実をまとめました。

ここからは個人的な主観を多分に含む考察を行います。

アンケートの結果から感じたのは以下の点です。

- 爬虫類業界は市場が歪んでいる

- 飼養管理基準など最低限の法整備が必要

- 爬虫類は獣医師法の抜け穴にいる

- 動物病院と事業者の信頼関係を築くのが最優先課題

爬虫類業界は市場が歪んでいる

事業者自身が治療をおこなっているケースを考慮したとしても、動物病院に通う事業者は少なすぎると感じます。

1 年の間、事業者が扱っている多数の生体に、獣医師の治療が全く必要ないということはまずあり得ません。

アンケートの結果でも、爬虫類は犬や猫と比べて病気や怪我をしづらいという回答は少数派でした。

にも関わらず、調査の結果からは動物病院に通わない事業者が相当数いると分かります。

解答欄外でのコメントにあったように「爬虫類と犬や猫では費用対効果が違う」というのも理解できます。

流通量の多い人気種の単価は爬虫類で数万円、犬や猫は 10 〜 25 万円程度です。

生体の単価に合わせて医療費が上下してくれるわけではないので、相対的に爬虫類の方が治療費の影響が大きくなりがちだと言えます。

しかし、利益のために医療費を削減しても良いかというと、そうではありません。

むしろ生体価格に必要な医療費を上乗せしてでも適切な医療を提供すべきです。

現状では熱心に生体のケアを行う事業者だけが価格競争で不利になる、公正とは言えない市場になってしまっています。

真面目に生体のケアをする事業者ほど不利なのは、爬虫類業界という市場の歪みに他なりません。

飼養管理基準など最低限の法整備が必要

まったく動物病院を利用しない業者を減らし、市場の歪みを正すため、最低限の法整備が必要だと考えます。

犬や猫の飼養管理基準では、長期飼養する個体には年 1 回以上の健康診断と、その診断書を 5 年間保存することが義務付けられています。

爬虫類の場合は種ごとに寿命の差が大きく、定期的な健康診断は現実的ではありません。

そのかわりに、医療記録や領収書の保管を義務付けるだけでも一定の効果が得られるのではないでしょうか?

現状では、販売個体にどのように医療を提供するかは事業者の自主性に任されています。

その現状が、市場の歪みと動物福祉的な配慮の不足を生み出してしまっています。

何かしらの強制力を持って事業者に通院を促す仕組みづくりをしなければ、悪化こそすれども改善には至らないでしょう。

今まさに爬虫類の飼養管理基準の制定に向けた議論が行われている最中です。

主な論点はケージのサイズなど飼養環境に集中していますが、獣医療に関する領域にも十分な検討が必要と言えます。

【関連記事】【飼養管理基準】爬虫類にも“数値規制”の波が?敵対ではなく協力を【コラム】

爬虫類は獣医師法の抜け穴にいる

動物病院に通わない事業者がいる理由として比較的回答が多かった「事業者自身での治療」も気になったポイントです。

犬や猫の場合、獣医師の資格がないと業務としての医療行為を行うことができません。

爬虫類に対しては、獣医師の資格がない事業者が医療行為を行なうことができます。

爬虫類と犬や猫では獣医師法上の扱いが違うのです。

「爬虫類には無資格での医療行為に法的規制がない」というだけで、必要な知識や経験がなければ適切に治療できないことに変わりありません。

しかもこの抜け穴状態は、前述の飼養管理基準に医療記録の保管などを盛り込んだとしても、実効性が担保できない原因になります。

事業者が「自分で治療をしている」と主張すればそれ以上の追求は困難だからです。

もちろん、爬虫類が獣医師法の抜け穴になっていることが、必ずしも悪い結果につながっているとは言い切れません。

善良な事業者が可能な範囲で治療行為を行い、経営への負担を軽減する効果があります。

過度な締め付けは善良な事業者に負担を強いることにも繋がります。

しかし、悪質な事業者に性善説で改善を求めるのは困難です。

最終的には獣医師法の抜け穴を塞ぐような法改正まで含めた、実効力のあるルールが必要になると予想されます。

【補足】獣医師法と爬虫類

動物病院と事業者の信頼関係を築くのが最優先課題

今回のアンケートの結果から、販売個体に適切な医療提供をしていない事業者が相当数いると推定できます。

獣医師から見た来院しない原因は「コスト」と「対応病院の少なさ」とわかりました。

「コスト」から動物病院に通わない事業者を減らすには、飼養管理基準や獣医師法にまで及ぶ法整備が必要になります。

「対応病院の少なさ」も獣医学教育モデル・コア・カリキュラムや獣医師法の改正が出発地点です。

法律の変更を含めて、世の中の仕組みが変わっていくには 10 年単位の時間が必要となるでしょう。

爬虫類を扱う事業者が頻繁に動物病院を利用するようになるまでの間も、爬虫類の獣医療を少しでも発展させていかなければなりません。

今すぐにできる改善に繋がる方法は、動物病院と事業者の連携を強めていくことだけです。

直近の課題である、

- 症例が少なく獣医師のノウハウ蓄積に時間がかかる

- 事業者と獣医師間の情報共有の不足

- 立場の違いからの知識・意見の相違

これらの問題は事業者と獣医師が信頼関係を築ければ改善につながります。

少しでも情報共有を含めた交流があれば、今よりも適切な信頼関係を築くことができるのではないでしょうか?

各業界団体などが率先して交流を持つよう、前向きに活動してほしいと思います。

補足解説・補足資料

本アンケートに関連した補足の解説や、使用したデータの出典などです。

アンケート回答の偏り

今回のアンケートでは調査対象の母集団が小さすぎ、全数調査をせざるを得ませんでした。

しかし有効回答数は 50% 程度と、全数には遠く及ばず回答の偏りが懸念されます。

郵送アンケートにおける回答の偏りの一つが、「アンケートに関わりの強い属性の人ほど回収率が上がる」という問題です。

動物病院と爬虫類を扱う事業者の関係を問う本調査においては、「事業者の来院がある病院からの回収率が高くなる」と考えられます。

実際に、返送が早い回答ほど事業者との関わりが強い傾向があり、関心の高さがレスポンスに影響を与えていると推測されます。

完全な全数調査ではなかったため、事業者の動物病院への来院割合や頻度の実態は、今回の結果よりもさらに低い可能性が高いです。

本調査ではフェアでないと思い避けましたが、一般的にはアンケートの本来の目的を隠して情報を収集するなど、よりバイアスを減らす工夫もあります。

【参考】【事例で解説】アンケート結果を大きく狂わせる『バイアス』とは何か? | マーケティングリサーチの学び場『Lactivator』

当サイトの事前調査について

本アンケートの中で使用される東京都の爬虫類対応動物病院の数と、爬虫類を扱う事業者の数は当サイト独自の事前調査を出典としています。

各種動物病院検索サイトをもとに、東京都の爬虫類対応病院を抽出。

病院公式サイトなどを調べた結果、実際に爬虫類の診療が可能だと明記していたのは 63 軒のみでした。

本アンケートの対象動物病院はこの事前調査の結果をもとに決定しています。

同時に東京都の爬虫類を扱う事業者の数も調査した結果 197 軒でした。

爬虫類対応動物病院 1 軒あたり、事業者を平均 3.1 軒抱えることになる計算です。

【関連記事】【独自調査】爬虫類飼育者は増えてるのに病院増えてなくない?【コラム】

爬虫類の分類について

本アンケートでは診療対象種を確認するために 9 つの選択肢を用意しました。

生物学的分類を 8 つと特定動物です。

それぞれ分類群がどのような種を含むのかを簡単に解説します。

- カメ目(特定動物を除く)

- いわゆるカメを全て含む

- 陸棲種、半水棲種、水棲種など多岐にわたる

- 代表種:ミシシッピアカミミガメ

- ヘビ亜目(特定動物を除く)

- オオトカゲ下目(特定動物を除く)

- 主に昆虫食や肉食性の大型トカゲ

- ほとんどが全長50〜150cm以上の大型種

- 代表種:サバンナモニター

- スキンク下目

- ヤモリ下目

- スキンク下目と似ているが頭と体の境が明確

- 夜行性種が多く目が大きい

- 代表種:ヒョウモントカゲモドキ、クレステッドゲッコー

- イグアナ下目(カメレオン科を除く)

- カメレオン科

- 特定動物

- ムカシトカゲ目

- ワシントン条約附属書Ⅰに記載され国内では流通しない

- 低体温や長寿命など独特の生態がある

- 代表種:ムカシトカゲ

【参考】ミトゲノム解析によるトカゲ類の高次系統関係と分岐年代の解明 |熊澤慶伯

獣医師と爬虫類の献体

獣医療における献体とは、すでに一線で活躍する獣医師や、これから獣医師となる獣医学生の学習のため、亡くなった生体を病理解剖用に提供することを言います。

爬虫類の場合は、獣医学部では関連する学習内容がないので、主に現場の獣医師の症例研究やスキル向上のために提供することになります。

爬虫類の獣医療は犬や猫に比べて未発達であり、未知の病気の研究や、珍しい症例の研究のため献体の重要性が非常に高いです。

現在は倫理的な面から、獣医学部での生体利用を減らす取り組みが続けられています。

今後、カリキュラムの見直しで爬虫類に関する学習内容が組み込まれることがあれば、献体の重要性がさらに高まっていくでしょう。

【参考】獣医大学における生体を利用した実習での動物の取扱いに関する調査(文部科学省および環境省)

獣医師法と爬虫類

爬虫類は獣医師法の抜け穴にいます。

獣医師法で獣医師の診療対象種として定められている生き物の中に、爬虫類は含まれていません。

以下、獣医師法と獣医師法施行令からの抜粋です。

獣医師法 第 17 条

獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずら その他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。

獣医師法施行令 第 2 条

法第 17 条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。

一 オウム科全種(:セキセイインコ、オカメインコ等)

二 カエデチョウ科全種(:ブンチョウ、ジュウシマツ等)

三 アトリ科全種(:カナリア等)

上記のように、獣医師が診療対象とする種の規定に、爬虫類はまったく含まれていません。

獣医師法の成り立ち

獣医師法の主な対象種は畜産業と公衆衛生に関係のある生き物に限られていて、動物愛護法では愛護動物と定められているにも関わらず爬虫類は対象外です。

これには獣医師法の成り立ちが関係していて、獣医師法の総則では獣医師の任務を以下のように定めています。

獣医師法 第 1 条(獣医師の任務)

獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。

獣医師法は畜産業や公衆衛生のみを前提として作られています。

対象種の中で唯一、畜産に関係なく狂犬病のような重篤な動物由来感染症を媒介しない、ただのペットのネコが含まれているのは例外的と言えるでしょう。

このような成り立ちから、現在の獣医師法のままでは爬虫類が獣医師の診療対象に加えられる可能性はほぼありません。

爬虫類が獣医師法の抜け穴にいる問題点

爬虫類が獣医師法の抜け穴にいることによる問題点は主に 2 つです。

- 爬虫類を診療する獣医師の不足

- 獣医師でなくとも業務として爬虫類に医療行為が可能

爬虫類は獣医師法で獣医師の対象種とされていないため、資格取得までに爬虫類の治療法を学びません。

必然的に現在は、爬虫類を診療する獣医師は犬や猫と比べて極端に少ないです。

本アンケートでも事業者が来院しない理由の 1 つとして、爬虫類対応の動物病院が少ないことに回答が集まりました。

また、獣医師の診療対象とされていないということは、裏を返せば獣医師でなくとも爬虫類に対して業務としての医療行為が可能ということです。

現行法では違法ではありませんが、爬虫類の医療行為は専門性が高く、獣医学に関する知識や経験のない人が簡単に行えるものではありません。

現在は事業者が独断で市販薬を転用するなど、獣医学を学ばない人が爬虫類に対する医療行為を行うことが珍しくありません。

事業者による業務としての医療行為が必ず問題に繋がる訳ではありませんが、生体が適切な医療を受けられる機会を奪う可能性もあります。

今後、爬虫類に対する飼養管理基準の適応など法改正がある場合は、獣医師法の改正もあわせて必要になると考えられます。

動物病院と爬虫類を扱う事業者の関係性についてのアンケート調査 まとめ

今回は、当サイトで独自に行ったアンケートの結果をまとめました。

本アンケートの目的は事業者や動物病院全体に対する批判ではありません。

人と生活するカメレオンが健康に楽しく暮らしていくには「飼育者」「事業者」「動物病院」のすべてが、それぞれの立場でベストを尽くす必要があると考えています。

しかし現状ではベストとは程遠い状態です。

本アンケートの結果からは、現在のペット爬虫類を取り巻く「世の中の仕組み」に多くの問題が見えてきます。

爬虫類の飼育者はこの 10 年弱で急激に増え、世の中の仕組みがその変化に追いついていないことが大きな問題です。

今後はペット爬虫類に直接関係する三者にルールを与える、「国」の適切な対応が必要となります。

法改正など、世の中の仕組みが変わる時には必ず異なる意見がぶつかります。

敵対して 0 か 100 かのような攻撃の応酬をするのではなく、現状の問題点に対しどのようにルールを作れば改善できるのかを議論すべきです。

一人でも多くの方が前向きな議論に参加していただければと思います。

この記事がカメレオン飼育者の方や、これから飼い始める方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。